قليلا ما تجود الأيام ببعض هِباتِها السّخية، ونادرا ما تجدُ عمرا لتحياها ذاكرةً طيبة. فما عساني أستحضرُ من أسفار الماضي، وقد ارتدّ الصدى جموحا وجنوحا للّزمن الجميل. ولعل لحظة واحدة قد تكفي، لأستعيد شريط الذكريات، يدورُ أمامَ عينيّ، سريعا أو بطيئا، أجدُني مشدودا إلى عبق الذكرى، وقد تمازجت فيها البهْجةُ بالحَسْرة.

أذكرُ يوم كنت طالبا جامعيا بداية الثمانينيات من القرن الماضي، كنت مشدودا إلى بعض الأساتذة الذين جمعوا بين التدريس والتأليف، أقلّب وأنقّب في كتاباتهم النقدية والإبداعية. كما أن ولعي بمجال الأدب وفنونه، بتحفيز من بعض أساتذة المرحلة الثانوية، جعلني حريصا كل الحرص، على حضور كل الدروس ومتابعة مختلف المناقشات العلمية الخاصة بالأطاريح الجامعية، سواء في الرباط أو خارجه، الأمر الذي خلف في نفسي انطباعا حول أهمية البحث والكتابة النقدية.

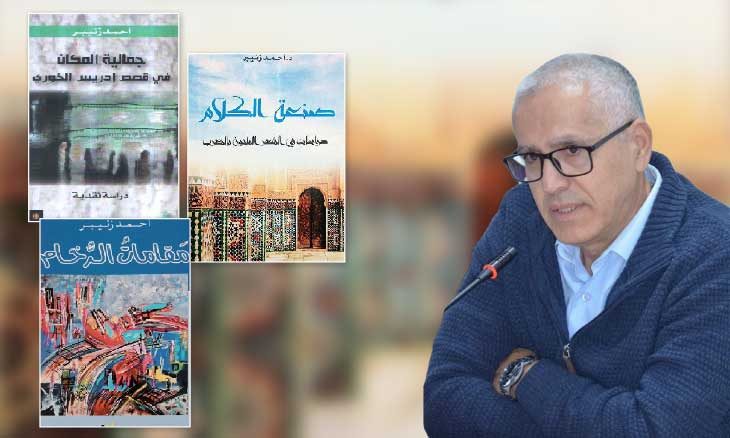

والأستاذ عبد الرحيم مؤدن أحد اللذين قدر لي أن أقرأ له افتراضيا، كاتبا مبدعا، قبل أن أتعرّف إليه في الواقع مباشرة. يتعلق الأمر بمجموعته القصصية المشتركة بينه وبين القاص إدريس الصغير بعنوان “اللعنة والكلمات الزرقاء”. كان هذا العمل إحدى الإشراقات الأدبية، التي ستترك لدي انطباعا آخر حول الكتابة الإبداعية. وهكذا بين قصة وأخرى وكتاب نقدي وآخر، جمّعت ما استطعت من فكر وذوق وحس نقدي، لمّا يكتمل بعدُ.

وحين التحقت بالمركز التربوي الجهوي بالقنيطرة، عام 1986، إذا بي أفاجأ بأنّ ذاك الذي قرأت نصوصه القصصية ذات يوم، وانبهرتُ بما سمعت عنه من نضالية وغيرة على الثقافة المغربية، أصبح أستاذا مكوّنا لي، في إحدى المواد الدراسية يتعلق الأمر بمادة “التربية الخاصة”. وكم كانت سعادتي عظيمة بهذه المعرفة البديعة والتلمذة الرفيعة. كنا نلتقي بالأستاذ عبد الرحيم مؤدن صبيحة يوم كل جمعة، نستمع إليه في انتباه حادّ، وهو يقدم درسه ويعرض له بالفحص والوصف والتحليل، دون أن يغيب عن الحصة لحظات من الجدل والنقاش بينه وبيننا، طُلابا أساتذةً حديثي العهد بالممارسة التربوية.

شخصيا، كانت حصّتُه بالنسبة إليّ، من الحصص الأثيرة لديّ، فقد تعلمت منه الكثير في فنّ الجدل والمحاورة والإقناع. جمعت مادته بين الحديث عن النصوص القرائية وعلوم اللغة ومهارات التعبير والإنشاء. تراه تارة، سريع الغضب متشبثا بالرأي مدافعا عنه في صرامة لغوية تامة، وتارة أخرى، تراه قاسيا في أحكام، ما نلبث أن نتحقق من صحتها ومشروعيتها، ولو بعد حين. غير أنه مع ذلك، ومهما بدا الاختلاف بين المدرس والطالب، كنا نكنُّ له كل احترام وتقدير، لما لا مسناه من غيرته على المنظومة التعليمية ومن مواقف ثابتة إزاء المكتوب في المجالين النقدي والإبداعي.

أذكر، خلال هذه السنة التكوينية، أن سعدت بقبول إشرافه على بحث تربوي كان موضوعه: “ظاهرة العامية في الفصل الدراسي” أنجزته بالاشتراك. تعهد الموضوع بعنايته الكبيرة، حوارا ونقاشا حول تصميمه وتدبير فصوله، نظريا وميدانيا، فيما تفقد استماراتنا وإحصائياتنا بما يلزم من دقة وتبصر وأناة، مانحا إيانا هامشا من الحرية الفكرية والتحليلية، في ما كُنا نطرحه من أسئلة وما نقترحه في العرض من حلول وأجوبة.

كما أذكرُ بفرحٍ عارم، يوم سمح لي، وأنا الطالبُ الخجول، بالتدخّل مُناقِشا محتوى أحد العروض التربوية التي قُدّمت، من قبل أحد الطلبة الأساتذة، داخل الفصل. كنت رفعت يدي متأخرا وخفت أن يخذلني بدعوى انتهاء زمن المناقشة؛ لكنه حين لاحظ حماسي ورغبتي الشديدتين في المشاركة، فتح لي المجال، فتدخلت. كانت لحظةً لم أكن لأنساها فقد ثمّنَ مداخلتي واعتبرها مداخلة رصينة في لغتها وطرحها الإشكالي؛ بل اعتبرها بداية لمناقشة فعلية تلامس جوهر الموضوع. لعلّه، بذلك، رفع معنوياتي وأرضى غروري.

ولم يكن الأستاذ عبد الرحيم مؤدن أستاذا متهاونا أو مجاملا، يشهد بذلك زملاء المرحلة، بالتأكيد. فما كنا نتلقاه منه من انتقادات صادمة وملاحظات داعمة، كانت تخفي طيبة ونبلا عميقين؛ بل وإحساسا جارفا بالمسؤولية. ومن ذلك، أن حذّرني، ذات تقويم كتابيّ، أن تحليليَ كان يغلب عليه الطابع الأدبي بدل التربوي، ومن ثمة كان عليَّ أن أعيد النظر في مقارباتي التربوية اللاحقة. ولأنه كذلك، لم يبخل في إشراكي/نا بعض همومه الثقافية والتنويرية، خارج الفصل الدراسي حيث الحضور والمساهمة في بعض أنشطة فرع اتحاد كتاب المغرب، حين كان يشغل عضوا في مكتبه المحلي. ومن تلك الأنشطة التي حضرتها، تقديمه لكتاب الأستاذ عبد الغني أبو العزم حول المعجم المدرسي.

بين هذا الموقف أو ذاك، تشكل ذلك الزمن الجميل علامة مضيئة في مسيرتي العلمية والمهنية، لا تزال عالقة بذهني لم يشُبْها تنكُّر أو نسيان. ومنذ ذاك الحين، وصورة الأستاذ عبد الرحيم مؤدن، لم تبرح خيالي، إنسانا باحثا ومكونا مبدعا، ربما لأن تلك الصورة المشرقة صادفت بعضا مما يقابلها خفة وذكاء وحزما ومسؤولية. ومن ثمة كانت قراءتي، في ما بعد، لأعماله النقدية والإبداعية موازية لنشاطي المهني والجامعي.

وتشاء المصادفات الجميلة، أن ألتقي به سنة 2003، بعد فترة من الغياب، خلال إحدى الندوات العلمية بالرباط كان محورها “أدب الرحالة العرب والمسلمون، اكتشاف الآخر: المغرب منطلقا وموئلا” استمتعت خلالها بمداخلته الرصينة حول “معجم التواصل واللاتواصل في الرحلة المغربية السفارية أثناء القرن19”. وعلى هامش الندوة، كانت فرصة لتجاذب أطراف الحديث بيني وبينه، بدا خلالها عبد الرحيم مؤدن متحسرا على الوضع الطلابي وما أصاب الجامعة المغربية من فتور وتراجع لأسباب كثيرة.

أذكر، كان حوارنا عن الأدب والفن والتربية والوقت الفالت من عمرنا وقضايا، فكرية وإنسانية أخرى، تنبش في “الزمن الجميل”. كانت سويعات رائقة وشائقة تحرر فيها الحوار من رتابة الدرس التقليدي وانبرى الفكر عبرها مُغامرا في طرحِ ما نحلم به أو فضحِ ما هو مسكوت عنه، بطريقة أو بأخرى.

ولعلّني أستحضر لحظة أخرى، ذات تأثير بالغ في مساري العلمي والثقافي، أن شرفني بدعوة للمشاركة في ندوة علمية سنة 2007 بملتقى مشرع بلقصيري الوطني الرابع للقصة القصيرة. كانت الدورة تحمل اسمه، قدمت خلالها مداخلة نقدية حول بعض أعماله القصصية تحت عنوان “أزهار الصمت بين الواقعي والمتخيل”، لقيت استحسانه والحاضرين. كانت ندوة علمية وتكريمية، في آن، أشاد فيها الجميع بمكانة الرجل ونضاله الثقافي، تبعا لإسهامه النقدي في مجالي الرحلة والقصة، من جهة، وحرصه الشديد على التنويع والتجديد في مجال الكتابة القصصية، سواءً للكبار أو للفتيان، من جهة ثانية.

تأسيسا على ما سبق وما يلحق، لست مجاملا إذا قلت إني وجدته منذ البداية، إنسانا جديرا بكل تقدير واحترام. عالما متواضعا، مبدعا أصيلا ومشجعا كريما، بنفس الصورة التي رسمْتُها له في مخيّلتي. فله أن ينعم بحب أصدقائه وطلابه وقرائه، وأن يسعد كل السعادة لأنه لا يزال يملأ جزءًا من القلب والذاكرة والوجدان.